(Rediff) C’est à l’occasion du veganuary, le plus grand mouvement mondial végan*, encourageant depuis 2014 à manger végan tout au long du mois de janvier, qu’Eco- Bretons part à la rencontre de Mélanie Mardelay, cheffe culinaire de la région de Dinan (22). Mélanie y élabore ses recettes végétales qu’elle transmet avec passion, pédagogie et humour. Et c’est en toute sincérité et simplicité qu’elle nous parle de son parcours de transition professionnelle qui lui a permis d’accorder ses convictions éthiques, environnementales et sociales avec sa passion de la cuisine.

J’ai créé mon blog en 2014, à l’époque j’étais traiteur, très fraîchement végane et j’avais envie de partager mes recettes pour le quotidien, pour contrebalancer la cuisine plus élaborée que je proposais dans mon travail. C’était un peu mon carnet de bord.

J’ai commencé à me questionner en 2013, grâce à mon travail justement. Je proposais des menus de fêtes essentiellement pour des mariages et, bien que travaillant avec des produits bios, locaux, je trouvais que j’utilisais quand même pas mal de produits animaux (il s’agissait davantage d’une réflexion logistique à cette époque que éthique). Un week- end où j’avais une grosse commande de desserts, et que je cassais des dizaines d’œufs à la main, je me suis demandée ce qu’il en était des plus grosses entreprises en restauration : si moi, petite boite, j’avais déjà autant d’œufs à casser, comment se fournissait les autres ? Et comment arrivait-on à les fournir, surtout ! J’ai commencé à me renseigner sur l’élevage de poules et j’ai mis les pieds dans un système dont je n’avais absolument aucune idée avant : les couveuses et le sort réservés aux mâles, les immenses bâtiments fermés, le traitement et la fin des animaux pourtant élevés aux normes bios. Ça a été une claque énorme pour moi qui ne m’étais jamais questionnée dessus (pourtant fille d’éleveur en plein air) et mettant le bio en haut du panier en termes d’éthique de vie.

À partir de là, j’ai déroulé une pelote de laine. Si j’avais déjà arrêté de manger du foie gras un ou deux ans auparavant, je suis devenue pendant plusieurs mois végétarienne puis végétalienne le temps de tout réapprendre et de pouvoir aligner mon travail avec mes nouvelles valeurs. Fin 2019, j’ai arrêté mon activité de traiteur pour me consacrer à mon blog et à mes livres et j’en vis depuis.

Sur votre blog « Le cul de poule » et sur les réseaux sociaux ( melanie.leculdepoule sur Instagram), en plus de l’humour, on sent chez vous une attention particulière à ne pas culpabiliser vos lecteur.rice.s, ne pas être parfait.e en cuisine, y aller progressivement…Le désir de transmission est prégnant et non imbibé d’injonctions à la perfection écologique…

Y êtes-vous attentive dans votre façon de transmettre vos convictions ? Vous parlez également de féminisme, de charge mentale etc…

J’y suis très attentive aujourd’hui, mais j’étais bien plus rentre dedans au début. Quand on ouvre enfin les yeux, on est en colère contre le monde et contre soi, on a envie que tout aille vite et on ne comprend pas que plus de gens ne sont pas déjà engagés dans une transition alimentaire. Si j’ai toujours partagé avec humour et passion je pense que je manquais de nuances au tout début, j’étais très vindicative. Aujourd’hui, je suis toujours très droite dans mes bottes mais j’ai appris à modérer mon discours afin de toucher plus de gens. J’ai appris à prendre en compte les freins des un.es et des autres et à comprendre qu’il est indispensable que chacun.e aille à son rythme et qu’on avance bien plus facilement quand on est soutenu.e que quand on est jugé.e.

Et adopter un mode de vie végan, donc pour les animaux, c’est aussi, irrémédiablement, investir et relier de nombreux combats idéologiques. On ne peut pas être féministe et manger des produits issus de l’exploitation des femelles par exemple**. Quant à la charge mentale, elle est déjà omniprésente chez les femmes, mais quand vient s’ajouter un changement d’alimentation pour le foyer, ça devient carrément colossal. Donc oui, ce sont des sujets qui me tiennent énormément à cœur car être vegan est un choix politique et on ne peut pas se contenter de présenter ses casseroles sans englober tous ces sujets.

Si la nutrition m’a toujours intéressée, j’ai été obligée de m’y pencher un peu plus en ayant des enfants car évidemment, rien n’est fait pour nous aider donc il fallait à l’époque chercher par soi-même. Heureusement aujourd’hui on trouve des ressources scientifiques fiables et en français (ONAV, vegan pratique). Je ne pense pas que ce soit un prérequis pour devenir végan, clairement. Combien de personnes mangeant de la viande se soucient de leur équilibre alimentaire ? On ne leur demande rien, or on exige des personnes végétaliennes une connaissance parfaite afin de prouver que c’est viable et qu’elles ne se mettent pas en danger. Les preuves existent mais ne sont pas du tout véhiculées en France, bien au contraire.

Donc c’est plus par défaut et pour rassurer les gens que je me suis formée sur le tas et surtout que je travaille avec une diététicienne nutritionniste sur de nombreux ouvrages qui traitent de la nutrition. Mon métier, ça reste la cuisine.

Selon vous, quelles peuvent être les raisons en France, en Bretagne terre d’élevage, pour que l’alimentation végétale provoque autant de crispations, de réflexions souvent ironiques ou agressives ? Quels sont vos conseils pour y faire face et emmener un peu plus de

compréhension sur ce choix alimentaire ?

Indiscutablement le patrimoine culinaire français qui peine à se renouveler et à se moderniser et les lobbies agro alimentaires qui pèsent de façon colossale dans toutes les décisions liées à une amélioration des conditions de vie des animaux, à la santé des humains, et à l’environnement de manière générale. Tant que des politiques ne s’empareront pas davantage de ces sujets afin de faire bouger les lignes au niveau législatif, on ne peut que continuer de sensibiliser l’opinion publique, montrer qu’une autre voie est possible. On ne convainc pas, on amène à réfléchir et on propose des alternatives. Personne n’aime s’entendre dire que ce qu’il fait est mal ou qu’aujourd’hui, on peut faire autrement. Il faut sortir du jugement des comportements individuels pour proposer un autre choix de société. Il faut que l’on puisse s’identifier à un mode de vie pour l’embrasser et aujourd’hui, les alimentations végétales peinent à se faire une place à cause de ces lobbies qui se gavent littéralement au détriment du vivant. Mais on avance. Je nous vois un peu comme un tracteur, lent mais bien solide, plus que comme une voiture de course.

Une question m’intrigue quand je vous écoute sur les RS notamment sur Instagram…Bien que ce soit évidement au cœur de votre choix de vie, vous parlez finalement assez peu d’antispécisme, de votre rapport aux animaux…Le côté émotionnel engendré par l’exploitation animale laisse la place à la joie, le partage, le plaisir de se nourrir sans souffrance animale. Est-ce un choix conscient de ne pas l’évoquer frontalement ?

C’est une bonne question. C’est un vrai choix que de l’aborder comme ça oui. Comme je le mentionnais, au début j’étais assez vindicative et j’ai passé beaucoup de temps à essayer de mettre les gens face à leur contradiction. Je partagerai volontiers tout ce qui me tombait sous la main afin de montrer mes “preuves”. Et je me suis fatiguée, j’étais tout le temps en colère. Je n’avais pas envie de devenir une personne aigrie alors j’ai décidé de me consacrer à ce que je savais faire, mon cœur de métier : la transmission et l’apprentissage de la cuisine. Ça ne m’empêche nullement de proposer de longs articles (les RS c’est quand même très limité et ce n’est absolument pas là que se trouve l’essentiel de mon travail…) sur comment devenir végan, pourquoi, les dessous de l’élevage. Je traite également de ces sujets dans mes webzine dont le dernier en date sur le végétarisme et les dessous des produits laitiers. J’ai réalisé plusieurs vidéos sur mon parcours, sur le choix moral que c’est de devenir vegan et comment le vivre au quotidien vis à vis des animaux.

En résumé, quand on défend une cause, on ne peut pas être à tous les échelons pour faire changer les choses, c’est absolument impossible. Moi je ne me situe pas au début comme élément déclencheur. Mais je suis là quand les gens décident de creuser et de s’y mettre en cuisine. C’est comme si on reprochait aux personnes qui écrivent des livres sur le spécisme ou qui réalisent des podcast sur la condition animale de ne pas proposer en même temps des recettes de cuisine. Chacun sa zone de combat et c’est ensemble qu’on fait avancer les choses, je ne suis qu’un maillon.

Une vraie connexion avec le vivant, ce qui m’entoure, que j’avais très peu avant. Bien qu’ayant vécu toute ma vie à la campagne, entourée d’animaux, la dissonance cognitive était très forte, tout ça c’était un peu acquis pour moi, je ne le remettais pas en cause.

Aujourd’hui je suis bien plus consciente que tout est lié. Rien de spirituel là-dedans : nous sommes des animaux, qui vivons dans un environnement que nous ne respectons pas. Ça ne peut pas durer. On ne peut pas se comporter comme des dieux vivants en crachant sur ceux qui nous entourent, animaux, humains, nature et se regarder dans la glace en espérant que rien ne change.

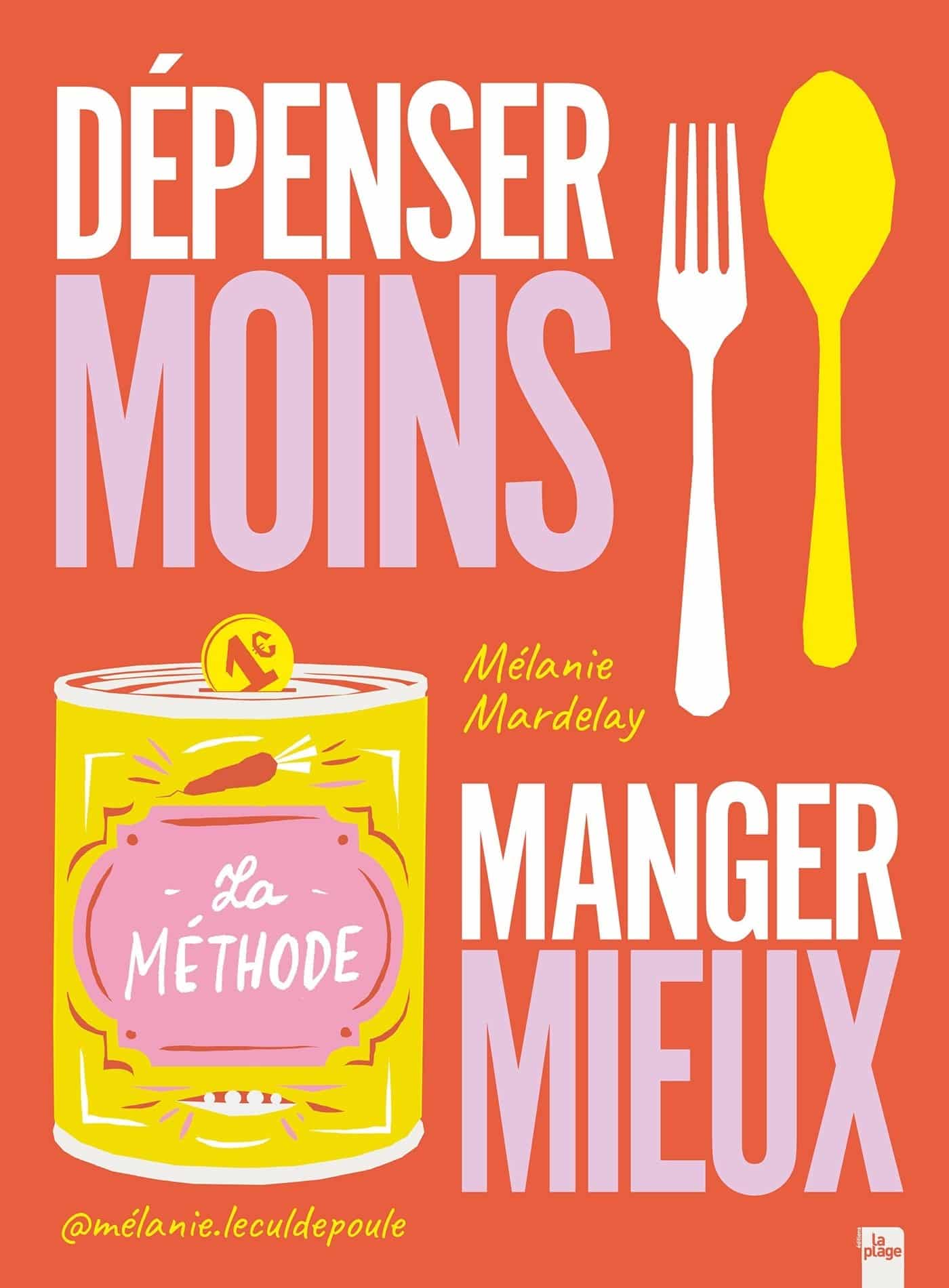

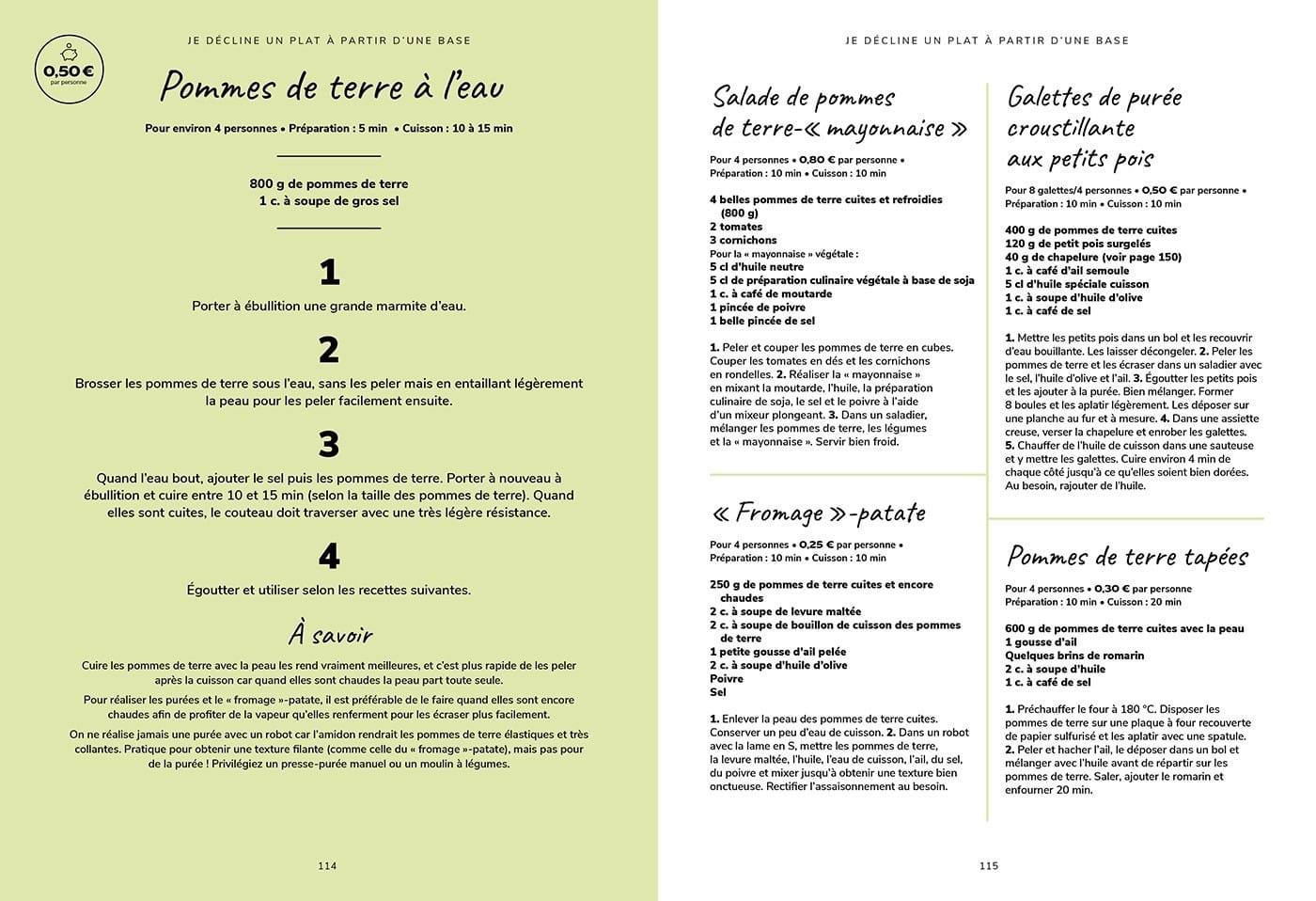

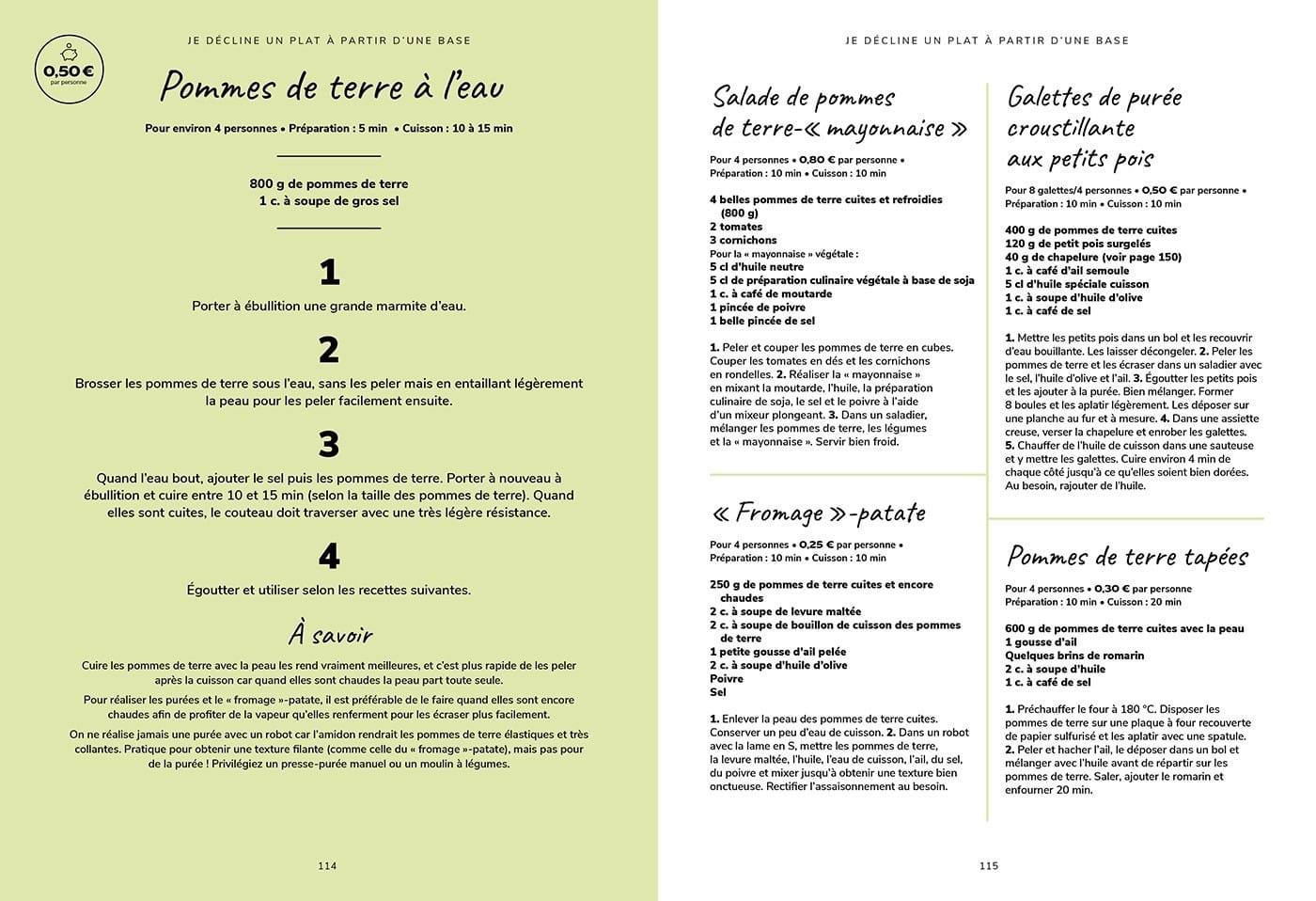

Votre deuxième livre » Dépenser moins, manger mieux » sort ce mois de janvier aux Éditions La Plage, comment l’avez-vous conçu et si vous deviez donner un seul argument pour se mettre à la cuisine végétale, quel serait-il ?

Je l’ai conçu comme une boîte à outils afin qu’il soit transposable dans un maximum de cuisines. Je ne crois pas à une seule méthode d’organisation en cuisine, je voulais que, quelle que soit la composition du foyer, les gens puissent se l’approprier et s’investir dans la qualité de leur assiette en préservant leur portefeuille. Le budget est un élément central de nos repas, quel que soit notre régime alimentaire, nous sommes quand même une majorité à y prêter attention et à vouloir mieux manger.

Mon argument est que la cuisine végétale est vraiment très facile. Ce qui est dur, c’est de s’y mettre dans la tête et dans l’organisation. Mais la cuisine végétale du quotidien en soi est réellement très facile et à la portée de tout le monde.

Eco- Bretons étant un média engagé dans les transitions écologiques, pouvez-vous nous dire ce que la notion de « transition écologique » vous évoque et comment est-elle ancrée chez vous en Bretagne ?

C’est un changement et je trouve que le terme transition englobe bien toutes les étapes par lesquelles on doit nécessairement passer. Les brûler ne va aider personne, ni les animaux, ni l’environnement ni les humains… On est encore au stade de l’information en Bretagne avec tous les freins pour y accéder que nous avons vu. On doit réfléchir collectivement à une autre façon de traiter le vivant et je ne pense pas qu’il y ait une solution qui fasse l’unanimité. Cependant, actuellement ce sont les intérêts d’une minorité qui décident pour la majorité et ce n’est pas tenable. Je trouve formidable toutes les alternatives qui se font à l’échelle d’un territoire, aussi petit soit-il. On a tendance à parler pour la France, mais on voit bien que les décisions majeures ne viendront pas d’en haut en premier lieu. La Bretagne est emprisonnée dans sa façon de faire, dans un élevage intensif et toutes les catastrophes qui en découlent, le monde de l’élevage et de l’agriculture n’a que très peu de marge de manœuvre. J’espère qu’un jour on arrivera à trouver une solution pour arrêter ces exploitations qui broient autant les animaux que les humains.

« Si, quand vous pensez à la crise climatique ou à la violence de notre système alimentaire, vous vous sentez impuissant•e et vous vous dites « J’aimerais tellement pouvoir faire quelque chose » : vous pouvez. ». Ces mots de Joaquin Phoenix, célèbre acteur américain et un des parrains du veganuary, résonnent avec ceux de Mélanie Mardelay. Alors n’hésitez pas à découvrir ses recettes savoureuses dans ses livres ou sur son blog !

Pour découvrir :

–blog Le cul de poule

–Instagram

–webzine Le coup de fouet

Définitions :

*Véganisme : Être végan est un mode de vie basé sur le refus de toute forme d’exploitation animale, la Vegan Society le définit ainsi : « « Une philosophie et façon de vivre qui cherche à exclure – dans la mesure du possible – toute forme d’exploitation et de cruauté envers les animaux, que ce soit pour se nourrir, s’habiller, ou pour tout autre but, et par extension, faire la promotion du

développement et l’usage d’alternatives sans exploitation animale, pour le bénéfice des humains, des animaux et de l’environnement. En matière diététique, il désigne la pratique de se passer de tous les produits dérivés en tout ou partie d’animaux. »

Végétarisme : Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la consommation de chair animale.

Pour aller plus loin :

** Chercheuse en philosophie, Myriam Bahaffou s’intéresse à l’analogie historique entre l’exploitation des animaux et l’exploitation des femmes. Article du journal Usbek et Rica

« Quand vous voyez passer un cycliste, ne vous fiez pas à son allure inoffensive. A sa façon, il est en train de changer le monde ». Ces mots de Didier Tronchet, tirés de son petit traité de vélosophie, pourraient parfaitement s’appliquer à Louise Roussel. Mais le monde auquel Louise aspire, c’est celui où toutes les femmes ont accès au plaisir de rouler à vélo, vélo vu comme un fabuleux outil d’empowerment et de prise de confiance. C’est à Lorient (56) que nous la rencontrons pour évoquer son parcours et sa volonté de faire découvrir à toutes, la liberté, l’autonomie et l’émancipation que peuvent offrir le vélo. Et si Louise est devenue une des porte- voix de toute une génération de femmes cyclistes, nous découvrons que son engagement est bien plus vaste…

La première fois que nous avons rencontré Louise, c’était à l’occasion de la projection de son film-documentaire autour des femmes et du vélo, « Les échappées », co-réalisé avec sa compagne, Océane Le Pape et c’était déjà à Lorient. Cette ville est devenue depuis, son port d’attache, son point d’ancrage. Il n’a pas été choisi au hasard car la Bretagne et son énergie régénératrice, l’ont déjà sauvée d’un burn-out il y a une dizaine d’années. La beauté de la nature environnante, sa richesse culturelle et associative ont fait de Lorient le choix final des deux trentenaires.

Née dans les Flandres, fille de paysans, le vélo a été présent dans sa vie d’enfant comme un moyen courant de déplacements, de loisirs à la campagne, lui permettant de suivre facilement son grand frère. Mais alors que lui partait déjà seul à vélo vers 8 ans, les premiers souvenirs de Louise à vélo en solitaire se situent plutôt vers ses 12-13 ans… Une première différence entre les filles et les garçons qu’elle remarque aujourd’hui . Pas spécialement sportive, le vélo est relégué dans un coin de sa vie jusqu’au début de sa vingtaine où, pour accompagner son frère, elle décide de faire Amsterdam-Lille en pédalant. Par manque d’argent, le vélo leur semble un moyen accessible de voyager. Elle avoue en rigolant que cette première expérience fût horrible ! Débutants complets dans le voyage à vélo, sacs à dos… sur le dos… trop chargés, Google Maps se révélant le guide le plus foireux qui soit, l’aventure fût épique et reste un souvenir mémorable à raconter ! Et aussi décomplexant pour tous et toutes ! Mais le déclic est là, le sentiment de puissance et de liberté retrouvée, d’avoir réussi à faire cela « seulement avec son corps » lui font aimer et continuer le vélo. L’année suivante, elle part seule jusqu’à Budapest et depuis, n’arrête plus de rouler. Son vélo est devenu son moyen de transport principal et elle prend un malin plaisir à démontrer par l’exemple, qu’elle peut tout faire à vélo, comme arriver à des mariages à l’autre bout de la France ! Ne prenant plus l’avion, il lui permet également de faire des longues distances en Europe.

Louise se rend vite compte que les femmes sont peu représentées dans le milieu du vélo. Pourtant elles existent mais sont souvent invisibilisées… Les comportements sexistes sont légion, les remarques récurrentes sur le physique, sur les équipements vestimentaires, sont accompagnés d’un manque de place laissée aux femmes dans les fédérations, dans les ateliers de mécanique et même dès la conception des vélos, dans les entreprises du secteur… Comment changer cela ? Louise a toujours écrit, plus jeune elle a été correspondante de presse, a fait des études de communication… Son attachement à transmettre, à mettre en valeur les autres va pouvoir s’exprimer dans le domaine des femmes et du vélo. Ouvrir le champs des possibles, créer une communauté d’entraide sont des valeurs fondatrices pour elle. Encouragée par Océane, qui relisait les portraits qu’elle écrivait pour raconter les initiatives créées dans sa ville lors du confinement, l’idée d’un livre a germé.

Un livre et un road-movie pour visibiliser les femmes cyclistes

Ce sera « Le guide du vélo au féminin, à vos cycles ! »( Tana Editions ) en 2021, livre écrit comme un objet-manifeste, « un récit féministe, joyeux et poétique qui propose de découvrir des femmes, de leur 1er coup de pédale à la grande aventure, d’apprivoiser la technique grâce aux fiches pratiques et de prendre la route ». Sur la couverture, on y retrouve les mots « liberté, émancipation et autonomie ». Ce livre, écrit pendant le confinement, Louise et Océane ont eu envie de le faire vivre sur les routes de France, en allant à la rencontre de celles qui roulent, travaillent et luttent pour ouvrir la voie par le biais du vélo. Elles ont rencontré près de 200 femmes, certaines présentes dans le livre, et ont réalisé « Les échappées », road-movie sur ce périple de 3000 km à travers l’hexagone. On y retrouve des femmes comme Swanee Ravonison, artisane cadreuse à Nevers, une des seules en France à fabriquer entièrement des vélos dans son atelier PaRiaH, ou encore Gaëlle Bojko qui a parcouru 900 km sur la glace du lac Baïkal. On y rencontre des femmes de tout âge, de tous milieux sociaux et c’est un vrai choix politique que les deux jeunes femmes ont opéré dans leur désir de visibiliser les femmes cyclistes. Louise nous explique qu’il peut être très facile de rester dans les schémas habituels et de ne présenter toujours et encore que les mêmes profils… Elle jette pourtant en toute humilité, un regard critique sur le fait qu’elles n’ont pas représenté de femmes en situation de handicap visible ou de femmes trans, en regrettant de ne pas être aller jusqu’au bout de leur démarche d’inclusivité. Mais ce tour de France et la centaine de projections du documentaire lui permettent de continuer son travail de réflexion. Elle aurait maintenant choisi de ne pas intituler son livre avec le terme « au féminin » car le mot lui semble trop connoté, comme une injonction à être féminine. C’est un livre pour toutes les femmes, qu’elles soient féminines ou pas, peu importe !

Le livre et le documentaire ont permis d’emmener le sujet du féminisme dans des espaces, comme des clubs de cyclotourisme par exemple, où il n’était jamais évoqué, mais également dans des assos féministes où le sujet du vélo, du sport en général, pouvait sembler « pas assez noble pour certains espaces intellectuels ». La rencontre et le dialogue entre deux mondes qui se méconnaissent parfois, est tout l’intérêt de la démarche.

Femme engagée, militante, Louise l’était bien avant sa rencontre avec le vélo. Sa sensibilité au monde qui l’entoure, à l’écologie, aux inégalités et dominations, lui ont fait très tôt participer à de multiples initiatives, en cherchant où s’impliquer pour être utile. Louise évoque avec simplicité la création de l’association lilloise, Vai ma poule, qu’elle a co-créée en 2018 avec des amies. Elle accueillait déjà régulièrement des personnes réfugiées, en demande d’asile, pour dîner simplement chez elle et l’idée de rouler ensemble leur est venue en regardant les vélos qu’elle entreposait dans son petit appartement… Vai ma poule était née comme une évidence… Le vélo , pour faire du lien, pour se faire du bien, pour découvrir un nouveau territoire de vie… et aussi pour « pouvoir s’identifier en tant que cycliste, pouvoir se sentir comme tout le monde, pour permettre de prendre une place dans la société et de se sentir légitime de le faire ».

On ressent chez Louise une vision globale du monde, ses observations sont fines et sensibles, réfléchies et tendent vers le vivre-ensemble, le commun, dans le respect des différences, dans l’entraide et le partage. Dans son nouveau territoire de vie qu’est la Bretagne, elle évoque déjà le

problème de l’accès au logement en citant le livre « Habiter une ville touristique » du collectif Droit à la ville Douarnenez ou encore la réalité du milieu agricole en citant celui d’Aurélie Olivier, « Mon corps de ferme ». L’aspect politique des choses l’intéresse, dans son ancienne région, elle a déjà fait partie d’une liste électorale aux dernières élections municipales, et elle voit la politique comme pouvant permettre de réellement transformer la vie des gens. Pour le moment, elle découvre la région lorientaise et ses dynamiques, en s’y impliquant déjà dans sa vie professionnelle et associative, comme par exemple en animant des ateliers d’autoréparation chez Syklett en mixité choisie.

« La joie est un acte de résistance »

Eco-bretons étant un média engagé dans la transition écologique, nous demandons à Louise ce que cette notion lui évoque: «C’est comment passer du monde d’avant au monde d’après» , sans vouloir être dans une phrase-clichée s’exclame-t’elle aussitôt! « Nous sommes dans un monde qui ne peut plus fonctionner parce qu’il consomme trop de tout, trop d’énergie, trop de vêtements… Nous avions l’impression de pouvoir continuer comme cela, de prendre l’avion tous les week-end, d’acheter de tout, tout le temps… Mais nous savons que cela n’est plus possible alors comment fait-on? ». Après une phase angoissante, c’est l’excitation de réussir ce monde nouveau qui l’emporte, l’enthousiasme de tout ré-inventer qui prévaut, joie et colère mêlées comme moteur d’actions. Une phrase prononcée par l’ancienne ministre belge, Sarah Schlitz l’a particulièrement touchée : « La joie est un acte de résistance ».

Et le vélo dans tout çà ? La réponse semble évidente sur l’empreinte carbone, moins de CO2 à l’usage comme à la fabrication, moins de pollution visuelle et sonore, moins de bétonisation de l’espace public, désengorgement des villes, amélioration de la santé physique et mentale… Et encore et toujours, Louise évoque et revendique le caractère populaire du vélo. Elle peste contre la mode du vélo «nouveau golf», qui ne serait réservé qu’aux plus nantis. Le vélo est et doit rester populaire et accessible à tous et toutes, un vecteur de lien social et d’égalité… Pas d’écologie sans justice sociale somme toute…

Louise Roussel est en mouvement, elle avance déterminée et attentive au monde. Elle semble aller vite mais sa vitesse est à échelle humaine pour ne laisser personne de côté. Les projets foisonnent et Louise qui avait pourtant dit « j’arrête de parler vélo ! », évoque en souriant malicieusement, la préparation d’un podcast sur deux femmes préparant le Paris-Brest-Paris, épreuve mythique de cyclotourisme car elle adore le côté désuet que peut refléter cette épreuve et aime son côté accessible. La création d’un « festival du voyage féministe et populaire » est aussi d’actualité avec Océane : projections, rencontres, podcasts, bivouac collectif… sont dans les projets des deux femmes. Avec toujours l’idée d’inclure le plus possible tous les publics, par des journées avec des scolaires, dans les quartiers de Lorient, à imaginer « comment voyager en restant chez soi », des ateliers de balisage de randonnées ou de lectures de cartes… « Voyage féministe » parce que oui, les femmes voyageuses, exploratrices ont été nombreuses et une idée suggérée par une de ses amies, la réalisatrice du film « Women don’t cycle », Manon Brulard, a fait naître le désir d’un marathon d’élaboration de fiches Wikipédia sur ces femmes. Et cela pour les rendre visibles parmi les 80% de fiches masculines !

Transmettre, partager, inspirer et s’il ne fallait retenir qu’un seul conseil de Louise, ce serait celui « d’oser, d’essayer… au pire, cela ne te plaira pas ! ». Mots en résonance avec ceux de Lael Wilcox, icône mondiale du bikepacking, cycliste de longue distance : « Tu ne sais pas

que tu peux faire quelque chose jusqu’à ce que tu essaies. »

Recommandations de Louise :

* livre : « Les femmes aussi sont du voyage, l’émancipation par le départ » par Lucie Azema (Editions Flammarion ). Parce qu’Ulysse parcourt le monde et Pénélope reste immobile… et si cela changeait ?

*livre : « A vélo en famille » par Jeanne Lepoix et Camille Boiardi-Franchi ( Tana Editions).

*vidéos : celles de The Adventure Syndicate, la Resolution Race. Quatre femmes en vélo-cargos qui relient Edimbourg à Copenhague dans une aventure drôle et pleine de sens et qui montre « dans quelle mesure la détermination collective, la collaboration et la bienveillance peuvent nous porter dans la course pour sauver notre planète » . http://theadventuresyndicate.com/resolution-race

A noter, rencontre avec Louise Roussel et Océane Le Pape au café-librairie Boucande Pont Aven (29) le vendredi 12 mai à 18h30 : Projection du film documentaire « Les échappées » à prix libre suivi d’un échange autour du film et du livre « Le guide du vélo au féminin ». Réservation fortement conseillée auprès d’Anne et Mathilde de Boucan au 0950917953 ou 0609203580. https://www.facebook.com/boucanpontaven/