Poétique des îles, entre Bretagne et Islande

Ayant exploré ensemble depuis des années, l’île bretonne de Carn puis l’île volcanique islandaise de Surtsey auxquels il et elle ont consacré deux ouvrages, le photographe Hervé Jézéquel et l’ethnographe Vanessa Doutreleau sont les invité.es de l’événement « Poésie des glaciers et des volcans », dans le cadre du Printemps des poètes, qui se déroule samedi 14 et dimanche 15 mars 2025, entre Locquirec, Morlaix et Plourin-lès-Morlaix.

Il est des mystères restant insondables – c’est là toute leur force d’attraction quant aux infinies possibilités d’interprétation – comme ces appels puissants qu’envoient certains lieux à certains vivants humains. Ainsi, cela fait déjà quelques années que les îles ont appelé Hervé Jézéquel et Vanessa Doutreleau pour les attirer jusqu’à elles. Deux îles en particulier.

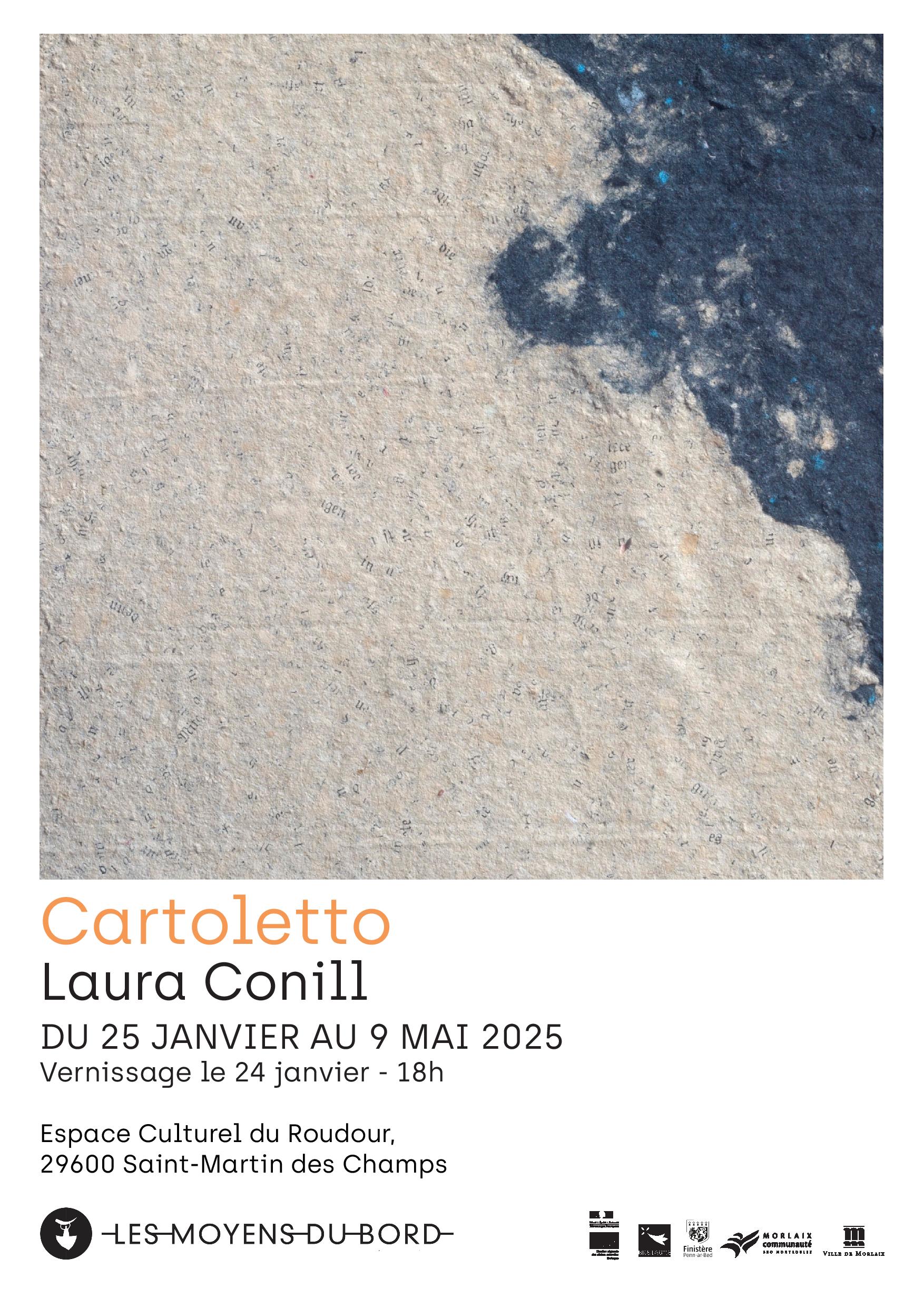

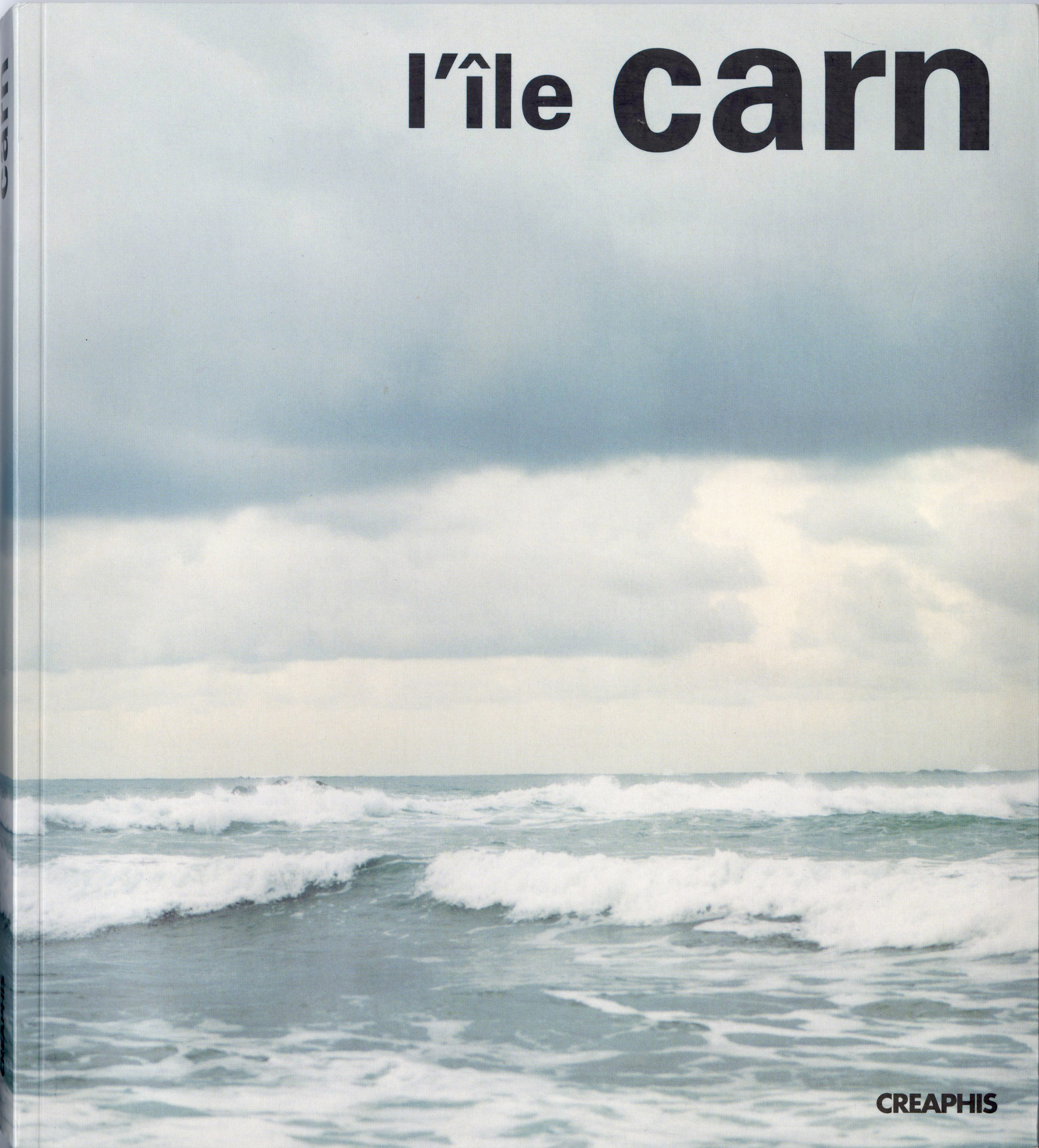

Chronologiquement, il y eut d’abord l’île Carn, un îlot côtier finistérien situé sur la commune de Ploudalmézeau, dans le nord du Bas-Léon. Pour elle, Hervé Jézéquel fit appel à des contributions plurielles dont celle de Vanessa Doutreleau, croisements de regards mêlant des approches multiples de la réalité de l’île et des imaginaires à son endroit. Cela donna lieu à la publication d’un ouvrage, en 2002, par la maison stéphanoise Créaphis Editions (https://www.editions-creaphis.com/), qui se dédie aux livres de photographie, de cinéma et d’arts visuels, de sciences humaines et sociales, de littérature de non-fiction (poésie, essais, récits).

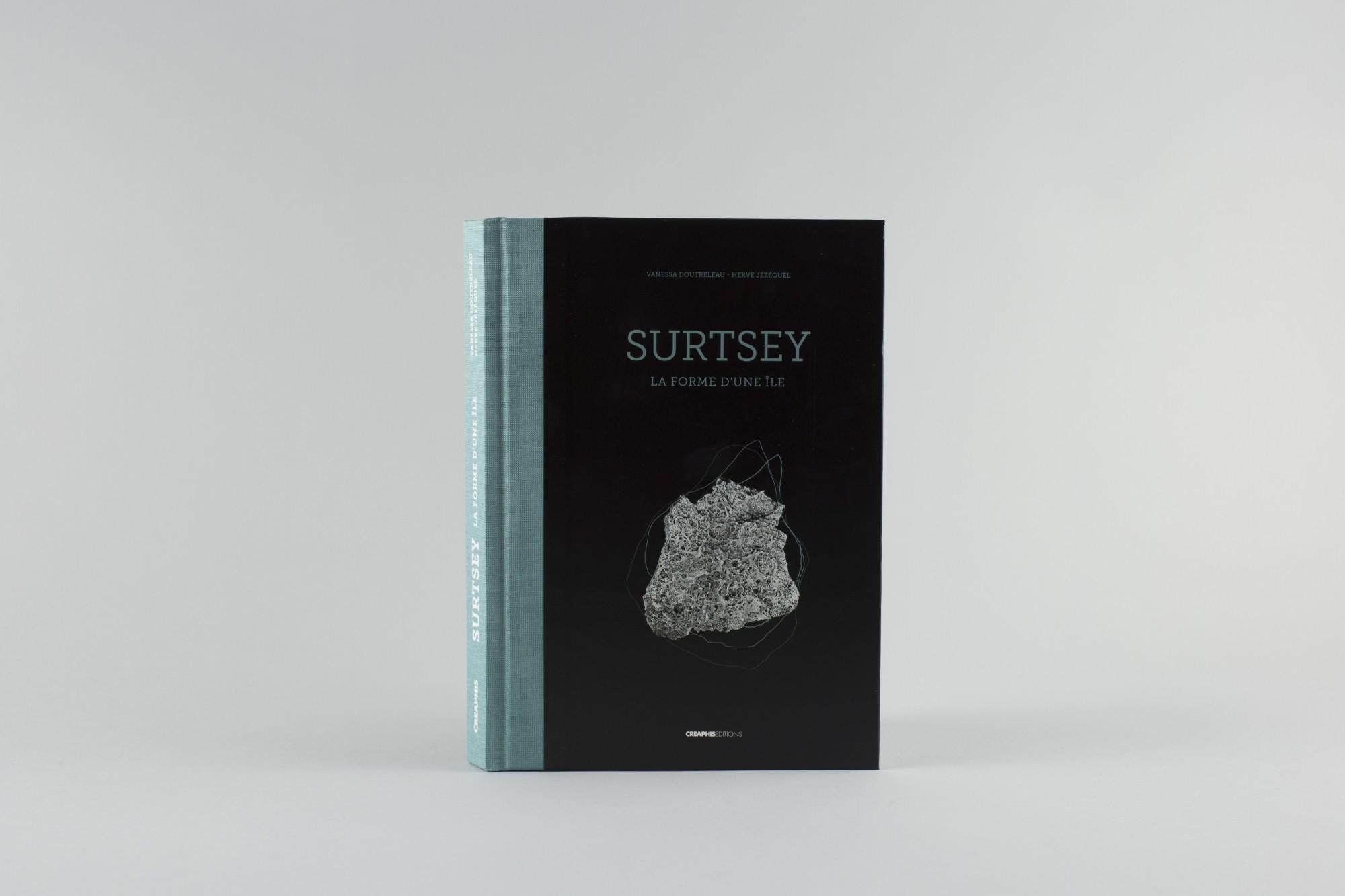

Près de deux décennies plus tard, c’est l’éphémère île volcanique islandaise de Surtsey qui devient l’héroïne d’un très beau livre que lui consacrent Hervé Jézéquel et Vanessa Doutreleau, toujours avec Créaphis Editions. Là encore, des regards et formes de témoignages multiples sur nos rapports aux vivants en constituent la substantifique moëlle, à la saveur si poétique.

C’est précisément dans le cadre de la deuxième édition de l’événement « Il fait un temps de poésie »(lien vers le programme complet en fin d’article), consacrée à « la poésie des glaciers et des volcans », que les deux auteurs sont les invités de trois des cinq lieux artistiques organisateurs, à Locquirec, Morlaix et Plourin-lès-Morlaix, samedi 14 et dimanche 15 mars prochains.

Y sont prévues trois rencontres et dédicaces : au Cercle des écrivains de Locquirec ; à la Tannerie, lieu animé par les artistes Ximena De Leon Lucero et Gérard Rouxel ; à la galerie Ísland gérée par Pascale Thomas, laquelle accueille également une première exposition photos de Hervé Jézéquel autour de son troisième livre consacré là aussi à l’Islande, « Materia Prima », avec les contributions écrites de la critique Françoise Paviot et de la géologue Violaine Sautter. Une seconde exposition photos de Hervé Jézéquel sur l’île Surtsey aura lieu à partir du 19 juin 2025.

Et parce qu’en certaines circonstances textuelles, nul n’est besoin de se substituer à des plumes si bien habitées par leur sujet, en l’occurrence celles des deux auteurs et de l’éditeur, nous vous invitons ci-après, à les lire, à propos de leurs deux ouvrages consacrés aux îles Carn et Surtsey.

Carn, ou toutes les possibilités d’une île

Territoire de rencontres et de limites, l’île Carn est un point sur la carte situé à l’extrémité du Finistère (Bretagne). Île déserte près de la côte déchiquetée du Léon, île ou plutôt îlot apparemment banal, car semblable à tant d’autres de cette zone, qui ne dispose ni de la réputation d’Ouessant, ni de l’activité maritime de Molène, ni d’un phare prestigieux comme l’île Vierge voisine. C’est surtout une île-désir, devenue le temps d’une enquête, un catalyseur d’approches multiples réelles ou imaginaires : rencontre en bordure du temps, Carn comme lieu et forme de l’île idéale, quasi mythique.

Résultat d’une authentique approche plurielle et originale, croisant les disciplines, les domaines de l’art (la photographie) et des sciences humaines (l’archéologie, la cartographie, l’histoire, l’ethnologie, la linguistique), ce livre, à l’initiative et sous la direction d’Hervé Jézéquel, réunit les contributions de Michel Colardelle, Pierre-Roland Giot, Patrick Prado, Per Pondaven, Pierre Arzel, Vanessa Doutreleau, Michel Le Goffic, Alphonse Arzel, Olivier Levasseur, Guy Prigent, Denis Lamy, Marie-France Noël, Martin de La Soudière, Pierre Gaudin, Clément Chéroux, Xavier Charonnat, Claude Colin, Philippe Bonnin et Patrick Bramoullé.

Le livre s’interroge sur ce qu’est un lieu, et donc tout lieu possible, à travers la diversité des traces physiques et humaines rencontrées. Les réponses sont autant matérielles que symboliques, scientifiques que littéraires ou esthétiques, objectives que subjectives, de l’ordre du réel que de celui de l’imaginaire. Les contributions dessinent, élément par élément, fragment par fragment, les contours de ce qui constitue le sentiment d’appartenance au temps et à l’espace : cartographie, toponymie, travaux des hommes, mythes, légendes, récits.

Sans a priori ni hiérarchie entre mots et images, entre le scientifique et l’artistique, L’île Carn est un point d’ancrage, mais également un point de départ pour penser et aborder les îles. Quatre thèmes principaux sont successivement abordés : la préhistoire, la cartographie, la récolte du goémon, l’ethnologie. Mais, en fait, l’esprit de la collection est de croiser et multiplier les approches de spécialistes différents pour obtenir une sorte de vue kaléidoscopique : le préhistorien côtoie le sociologue, le photographe, le « toponymiste », le botaniste des algues, le navigateur, le collecteur de mémoire, le cartographe, l’écologiste… Le livre est aussi un livre sur l’imaginaire, sur les mythes (du roi Karn-Midas), sur les rêves, sur les réflexions philosophiques de Kant sur l’eau, sur toutes les représentations engendrées par cet îlot.

Les illustrations, de belles cartes anciennes ou les photographies de goémons, de ciels, de roches, de vagues contribuent à évoquer l’imaginaire de lieux apparemment ordinaires et à travers l’évolution de l’îlot, à s’interroger sur le temps qui passe et, même au-delà, sur la recherche de soi-même. « L’île Carn« , sous la direction de Hervé Jézéquel – Creaphis Editions

Surtsey ou l’impossibilité d’une île

Surtsey est une île volcanique qui a surgi entre 1963 et 1967 à une trentaine de kilomètres de la côte sud de l’Islande. Classée au Patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2008, libre de toute présence humaine car interdite à l’homme, c’est un laboratoire naturel et un lieu d’observation remarquables : la colonisation d’une terre par la vie végétale et animale. Une enquête passionnante sur cette histoire en train de se faire.

Depuis sa naissance, l’île Surtsey ne cesse de rétrécir, rongée par l’océan et les vents violents qui balaient ces régions de l’Atlantique nord. Sa superficie est passée de 2,65 km2 à 1,41 km2. Amenée à disparaître dans quelques décennies pour ne devenir qu’un îlot semblable au chapelet de rochers qui balisent l’archipel des îles Vestmann, Surtsey nous ramène à la fragilité des lieux et à leur perpétuelle évolution.

Les auteurs questionnent ainsi la forme d’une île et sa capacité à produire un imaginaire en relation avec un légendaire historique et littéraire en partie » localiste » (la Surtsey signifie « l’île de Surt », dieu de la mythologie nordique) d’une part, et un imaginaire scientifique et environnemental universel d’autre part. Le livre Surtsey, la forme d’une île joue donc sur ces deux tableaux (avec le double sens du terme » création « ) et mêle autant les récits de l’île, réels et imaginaires, que les regards scientifiques et esthétiques d’un lieu interdit aux humains.

Au-delà de la dimension profondément poétique de l’île, il s’agit ainsi pour les auteurs de cerner la dimension humaine et sensible d’un lieu sanctuarisé, érigé en laboratoire de la création. L’histoire humaine de ce lieu n’a jamais été écrite ni même pensée, puisqu’il s’agit d’un lieu inhabité. Pourtant, une ethnographie de l’inhabité est possible du fait tant des usages scientifiques que profanes, que des représentations portées sur l’île par les Islandais, et notamment de ceux vivant sur l’île voisine d’Heimaey.

Plus encore, Surtsey interroge la notion d’appropriation d’une terre, aussi éphémère soit-elle, tant d’un point de vue physique que symbolique, et de sa mise en patrimoine. C’est aussi et surtout une relation au lieu dont il est question ici ; de l’île, objet de désir, de convoitises, de surprises, avec les hommes et femmes qui l’ont approchée, de près ou de loin, y compris les auteurs de ce livre. « Surtsey, la forme d’une île » par Vanessa Doutreleau (textes et documents), Hervé Jézéquel (photographies) – Creaphis Editions.

Vidéo : Vanessa Doutreleau et Hervé Jézéquel présentent leur projet en 2001.

Hervé Jézéquel et Vanessa Doutreleau, effectuent depuis plus de 20 ans de nombreux séjours en Islande, à l’issue desquels sont nés les expositions et ouvrages « Mémoires d’Islande » (2011) et donc, « Surtsey, la forme d’une île » (2020).

Les rendez-vous avec Vanessa Doutreleau et Hervé Jézéquel à Morlaix et alentours, dans le cadre de l’événement « Poésie des glaciers et des volcans – 14 et 15 mars 2025 :

- Vendredi 14 mars 18h/20h – Le Cercle des écrivains de Locquirec accueille Ísland // Causerie suivie d’une dédicace du livre. Mémoires d’Islande Rencontre avec Hervé Jézéquel, photographe, et Vanessa Doutreleau, ethnographe, dont l’ouvrage dresse le portrait d’objets récupérés des goélettes bretonnes ou normandes naufragées lors de la pêche « à Islande ». Leur présence dans les paysages, maisons ou musées islandais témoigne des liens tissés entre les deux peuples au siècle dernier. Salle Ti ar Vark, rue du Varq, Locquirec. Gratuit. Renseignements 0759661151 galerie.island@protonmail.com

- Samedi 15 mars 16h/18h – Causerie suivie d’une dédicace du livre Materia Prima. L’Islande est « née de la connivence des glaciers et des volcans », comme l’écrit joliment Violaine Sautter, et le regard du photographe Hervé Jézéquel rend lisible cette double matrice, dont l’Edda (récits de la mythologie nordique) donnait déjà la mesure au XIIIe siècle. A partir de 15h – Ouverture de l’exposition d’Hervé Jézéquel, Materia Prima, en lien avec son 3e ouvrage consacré à l’Islande. Tirages originaux issus de ce projet, exposés jusqu’au 1er juin 2025. À partir du 19 juin, exposition photos de Surtsey, la forme d’une île en lien avec le livre du même nom. Ísland, 67 rue du Mur, Morlaix – Gratuit. Inscription recommandée (galerie.island@protonmail.com). Renseignements 0759661151.

- Dimanche 16 mars 15h/17h – La Tannerie accueille Ísland – Causerie suivie d’une dédicace du livre Surtsey, la forme d’une île. Surgie de l’océan en 1963 au large de l’Islande, Surtsey est une petite île volcanique protégée. Elle devrait disparaître d’ici quelques décennies, la lave s’érodant sous les assauts des tempêtes et de l’océan. Le photographe Hervé Jézéquel et l’ethnographe Vanessa Doutreleau ont accompagné des chercheurs islandais pour dresser un portrait scientifique et poétique de ce territoire éphémère. La Tannerie, 10 rue de la Tannerie, Plourin-lès-Morlaix. Gratuit. Renseignements 0759661151 / galerie.island@protonmail.com

Programme complet de l’événement « Poésie des glaciers et des volcans » des 14, 15, 16 et 22 mars 2025 : https://galerieisland.com/pages/poesie-des-glaciers-et-des-volcans-14-15-16-et-22-mars-2025

Montage photos : crédits des images ©Hervé Jézéquel et ©Créaphis Editions.