TerraInnova transforme les terres de chantier au service de l’agroécologie

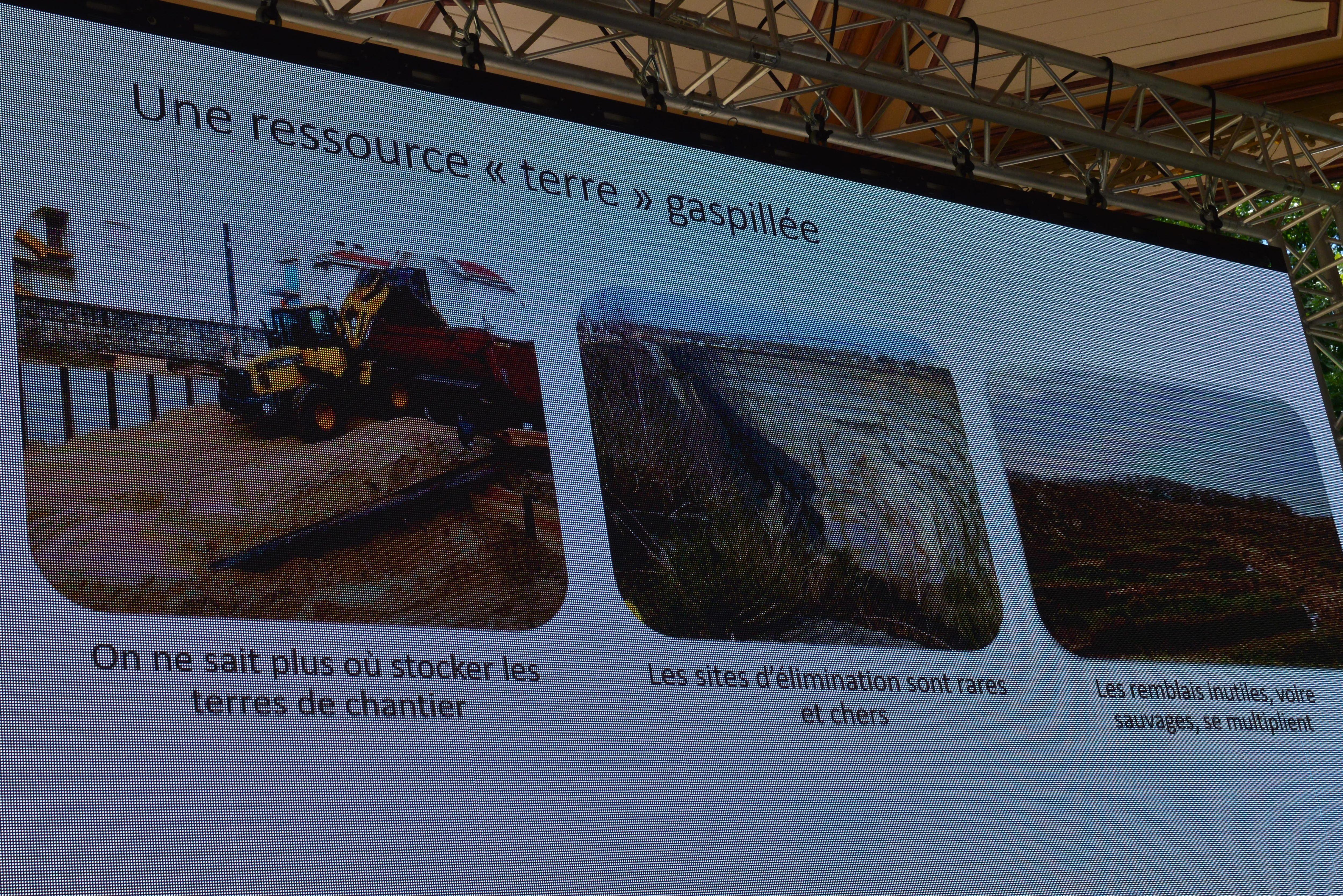

Chaque année en France, ce sont plus de 160 millions de tonnes de terres qui sont évacuées puis enfouies lors de chantiers. L’entreprise TerraInnova revalorise ces terres gaspillées au profit de l’agroécologie. Le projet a été présenté dans le cadre de l’événement 360 Possibles à Rennes le 12, 13 & 14 Juin 2019.

« Les entreprises payent 2 milliards d’euros par an pour se débarrasser des terres de chantiers» constate Nathaniel Beaumal, fondateur de TerraInnova.

Fort

d’une expérience de 10 ans en tant qu’ingénieur dans le BTP,

Nathaniel Beaumal a été très vite confronté au dilemme de la

gestion des gravats de chantiers.

Selon lui « il y a un véritable manque

de solution d’élimination des terres de chantiers

qui

finissent

dans des

installations

de stockage de déchets inertes

(ISDI). »

Les déchets inertes représentent

tout

un

ensemble

de

gravats :

briques, carrelage mais

également la

terre mêlée de débris organiques ou

d’argile.

Chaque année, ce sont ainsi plus de 160 millions de tonnes de terres qui sont évacuées lors des chantiers et finissent stockées puis enfouies dans ces zones d’installation et de stockage de déchets inertes, souvent situées dans d’anciennes carrières.

Une terre qui nécessite de déployer une énergie considérable sur les plans logistiques et économiques pour que les entreprises de Travaux Publics s’en débarrassent. Une autre problématique vient s’ajouter : « les sites d’éliminations de ces terres de chantiers étant peu nombreux sur le territoire français, le déblaiement coûte de plus en plus cher. Par conséquent, les remblais sauvages se multiplient partout en France. » souligne Nathaniel Beaumal.

Face à ces différentes problématiques et voyant ces terres comme une véritable ressource, Nathaniel Beaumal a décidé de lancer avec son associé Pierre Anfray début 2017 à Nantes le projet TerraInnova. Son objectif est de réutiliser les terres de chantiers jusque-là peu valorisées et inutilisées à l’échelle locale pour aider des agriculteurs souhaitant se diriger vers une démarche d’agroécologie.

C’est ainsi que les terres de chantiers terre jusqu’alors « gaspillées » sont employées pour aménager les paysages et les sols. L’entreprise propose de régénérer l’agriculture en créant des épaisseurs de sols fertiles, de créer des haies sur talus pour couper le vent et améliorer la biodiversité mais également de modifier la topographie des terrains pour mieux contrôler les eaux de ruissellement et ainsi éviter les inondations.

Une entreprise qui se veut dans une démarche d’économie circulaire en mettant en lien les agriculteurs, les entreprises de Travaux Publics et les collectivités. TerraInnova a pour l’heure actuelle valorisé 40 000m3 de terres grâce à ses chantiers aux Pays de la Loire et en Bretagne mais également en Centre Val de Loire et au Nord de l’Aquitaine.

Aujourd’hui, grâce à une équipe de dix personne, c’est une quinzaine de chantiers qui ont été réalisés dans l’Ouest de la France et ne cessent de se multiplier.