Cohérence, créée en 1998, est un réseau d’associations (de consommateurs, de paysans, de défenseurs de l’environnement), qui dès sa naissance s’est emparé des questions agricoles, puis au fil des ans a étendu son champ d’intervention à la transition écologique dans son ensemble. L’association travaille aussi autour de la participation citoyenne dans la transition écologique, en développant des outils spécifiques. A l’occasion de la redéfinition de son projet associatif, coup de projecteur sur cette association pionnière et référence dans le milieu associatif breton, avec l’interview croisée de Julian Pondaven, son directeur, Maëlla Sourivong et François Baron, respectivement co-présidente et co-président de Cohérence.

Comment l’association Cohérence a-t-elle été créée ? Et comment a-t-elle évoluée ?

Julian Pondaven : Cohérence a été créé en janvier 1998. La première assemblée générale s’est déroulée à Rennes, avec dès le départ une trentaine d’associations de consommateurs, de défenseurs de l’environnement, et des paysans. Des grandes structures, régionales, mais pas seulement, réunies autour du premier slogan de Cohérence qui était « l’agriculture, c’est l’affaire de tous ». Il y avait la volonté de créer une alliance de paysans, de consommateurs et de défenseurs de l’environnement pour une eau pure, par le biais d’une agriculture durable. C’est d’ailleurs l’un des premiers piliers de la philosophie de Cohérence : dire qu’on peut avoir des natures associatives différentes, mais pour autant être convaincus ensemble qu’une agriculture durable, donc autonome et économe, respectueuse de l’environnement, créatrice d’emplois, aménageuse du territoire, permettra de reconquérir la qualité de l’eau, de fournir des produits de qualité aux consommateurs, et sera rémunératrice pour les paysans.

Le deuxième constat était de se dire que l’union fait la force, on a besoin de travailler ensemble, tirer dans le même sens. Et on a besoin d’un réseau qui promeut des alternatives, puisqu’à l’époque on était déjà dans des luttes contre des projets de porcheries industrielles ou autres. Mais les fondateurs de Cohérence, comme Jean-Claude Pierre par exemple, voulaient un réseau qui promouvait les alternatives agricoles et alimentaires, pour compléter les luttes.

François Baron : C’était aussi un changement de posture, Cohérence n’était plus seulement dans le rôle de contestataire et défenseur, et faisait désormais des propositions. L’idée était de mettre aussi sur la table les perspectives. Il fallait se positionner sur l’avenir.

« La « transition écologique c’est ici, maintenant, mais c’est aussi là-bas, à l’autre bout de la planète, et pour les générations futures«

Comment est-on arrivé au nouveau projet associatif ?

François Baron : Cohérence avait été créée pour être force de proposition et de représentation. Mais progressivement chaque structure s’est un peu autonomisée. Ce qu’on pouvait leur proposer en termes d’outils, de fonctionnement, de savoirs, devenait plus faciles à acquérir par internet par exemple. Ce changement a été sensible et nous a obligé à évoluer différemment.

Julian Pondaven : Dans la nature des adhérents il y a eu cette modification. Les associations évoluent, elles ont une durée de vie, un cycle . On est passés d’associations rurales de défense de l’eau à des adhérents plus urbains, qui travaillent sur les transitions en général. Cohérence a aussi élargi son domaine d’intervention, puisqu’on est passé de l’eau et l’agriculture à l’ensemble de ce qu’on appelait à l’époque « le développement durable » et qu’on nomme maintenant « la transition écologique et solidaire ». Solidaire, parce qu’il ne faut laisser personne sur le bord de la route. La transition écologique c’est ici, maintenant, mais c’est aussi là-bas, à l’autre bout de la planète, et pour les générations futures. Mais c’est vrai que quand Cohérence a élargi son spectre d’intervention à la sensibilisation, la pédagogie, l’habitat, les huitres, et la participation citoyenne…il a fallu à un moment « rerésumer » qui on était. On était connus, mais les gens ne savaient plus vraiment pourquoi on était là, et où nous trouver. Le fait de réécrire le projet associatif nous a permis de redéfinir notre identité, de mettre des mots sur une évolution naturelle qui s’était faite avec le temps. Quand on disait « l’agriculture c’est l’affaire de tous », on avait déjà un pied dans la participation citoyenne. Mais là on a décidé de l’affirmer encore plus.

Quels sont les grands axes du projet associatif actuel ?

Maëlla Sourivong : Nous avons redéfini nos valeurs, nos missions, notre vision : la coopération, l’engagement citoyen, la solidarité, la sobriété. C’est ce qui nous porte, ce à quoi on tient. Sans oublier notre appartenance au vivant. Pour nous c’était important d’avoir ce lien, de ne pas oublier le reste du monde vivant, de ne pas se focaliser que sur l’homme. Redéfinir ces valeurs nous a permis de repréciser nos missions : d’une part, porter le récit de notre appartenance au vivant, c’est -à-dire exprimer comment avoir un discours différent de celui de la société consumériste et productiviste. Et comment en développant ce récit on arrive à proposer un futur, un imaginaire différent au grand public et à tous nos partenaires.

La deuxième mission est de créer et valoriser des outils, toujours dans un esprit coopératif. Depuis le départ, Cohérence, Julian, et les différentes personnes qui ont composées l’équipe ont créé des outils d’animation, d’analyse, qui permettent un travail autour du développement durable, de la transition ou de la participation citoyenne. Ces outils, on les créés dans l’optique qu’ils puissent être appropriés par d’autres, et puissent être utilisés sans notre intervention.

Notre troisième mission est la mise en mouvement de tous les citoyens et citoyennes, et d’être un espace de médiation. Là encore, on se voit comme un facilitateur d’échanges, entre différents acteurs de la société, que ça soit les collectivités, les associations, les entreprises, les habitants. Et comment faire en sorte qu’ils puissent agir de façon efficace, ensemble, et sur des sujets de transition.

L’objet maintenant de Cohérence est d’être ce facilitateur sur l’engagement citoyen, la participation citoyenne, sur tous les sujets qui touchent les transitions écologique et solidaires.

François Baron : Nous sommes aussi convaincus qu’il ne peut y avoir de véritable transition écologique sans participation citoyenne. L’un ne va pas sans l’autre. On œuvre sur ces deux versants car on se rend compte que beaucoup d’acteurs aujourd’hui, en particulier les acteurs politiques et économiques, ne prennent pas en compte l’aspect « participation » et vont focaliser sur du techno-solutionnisme etc…qui risque d’être rejeté par une partie de la population. Notre cheval de bataille est vraiment la participation citoyenne et la transition écologique « en même temps ».

« Les citoyens montent en compétences, sur des sujets assez techniques, se forment, et mettent les mains dans des dossiers de plus en plus compliqués.«

Au fil des années, avez-vous vu des thématiques émerger, ou au contraire d’autres délaissées, par les citoyens en Bretagne ?

Julian Pondaven : Quand Cohérence a démarré, il y avait au cœur du réseau les questions agricoles, peu celles alimentaires finalement. A l’époque, il n’y avait pas beaucoup d’outils pour intervenir sur ces questions. Il y avait en revanche la question de la réforme de la PAC, sujet sur lequel on a passé pas mal de temps à Cohérence, parce que la PAC est réformée tous les 4-5 ans. Nous avons beaucoup travaillé là-dessus, avec la difficulté de s’opposer à un mastodonte, qui est piloté au mieux à Paris, et en fait plus vraisemblablement à Bruxelles. C’était un sujet vraiment important à l’époque, porté par certains administrateurs qui étaient du milieu agricole. En 24 ans à Cohérence, quand je fais le bilan sur le volet agricole, je constate qu’il n’y a pas grand-chose qui a changé. On a vu une concentration des fermes, la disparition des petites exploitations…Par contre, le bio est monté en puissance, a évolué, s’est structuré, s’est organisé. Sur la question des pratiques, l’utilisation des phytos, la présence des algues vertes, sont des thématiques toujours prégnantes. La visibilité des algues vertes a été une façon de faire un focus sur une pollution qu’on ne voyait pas. Quand il y a plus de 50 mg de nitrates par litre d’eau dans la rivière, personne ne le voit.

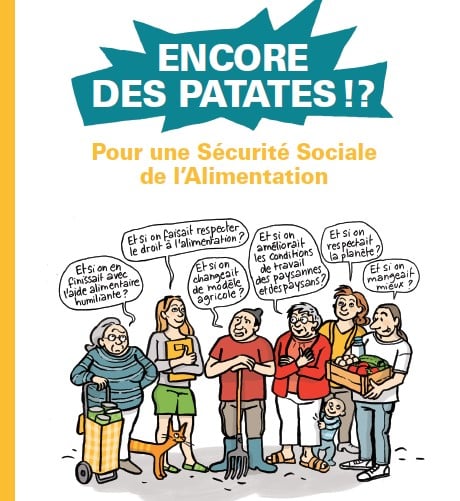

Sur le volet alimentaire cependant, en 25 ans, on a vu les citoyens s’en emparer, avec l’émergence des Amap, de Terres de Liens…Maintenant on voit les PAT (Projets Alimentaires Territoriaux) qui commencent à prendre une place de plus en plus importante dans les collectivités. Celles-ci, et les citoyens, se sont dit que l’alimentation étaient un vrai sujet. Autant avec la réforme de la PAC, dès qu’on parlait du premier ou deuxième pilier des aides environnementales, on perdait tout le monde, autant l’alimentation est un sujet qui parle à tous. Tout le monde mange et tout le monde peut se projeter sur ce sujet. Désormais, l’émergence de la Sécurité Sociale de l’Alimentation en est la continuité. Les citoyens ont encore beaucoup de mal à s’emparer de la forteresse agricole parce que c’est très technique, très corporatiste.

Nous avons vu également la progression dans les réseaux de la question de la mobilité, avec le vélo, la question de l’habitat, de l’économie sociale et solidaire, de la participation citoyenne. Les champs d’investigation, d’engagement, se sont démultipliés. Les citoyens montent en compétences, sur des sujets assez techniques, se forment, et mettent les mains dans des dossiers de plus en plus compliqués.

François Baron : C’est aussi le fruit d’une tendance générale qui veut remettre le citoyen un peu au centre du débat politique. Il y a encore quelques années on le mettait en dehors, en lui disant « ne vous occupez pas de ça, on va laisser la place aux experts ou aux élus ». Mais aujourd’hui, face aux dommages et à la crise climatique, les citoyens se disent qu’ils ont aussi peut-être leur mot à dire. Il y a une transformation de la société civile qui est encore trop lente, trop timide. Nous, on essaie aussi de pousser pour que les gens agissent et s’emparent des sujets qui les concernent. Et surtout qui concerne les générations futures, qui ne sont pas écoutées, et sont totalement absentes du débat politique. Aujourd’hui la politique en règle générale est faite par un homme blanc de plus de 50 ans, qui ne prend pas beaucoup en compte tous ces aspects-là.

Quels sont les grands projets de Cohérence pour fin 2024 et 2025 ?

Julian Pondaven : Hormis le projet de Sécurité Sociale de l’Alimentation, nous accompagnons un groupe d’habitants de communes du Pays de Lorient, à Guidel et Quéven, pour voir comment ils peuvent réduire leur impact sur l’environnement, tout en travaillant leur bonheur. Comment on peut les rendre aussi heureux, voir plus, mais avec moins ? Le tout en suivant l’adage « Moins de biens, plus de liens ». L’accompagnement va durer jusqu’en début 2025. L’idée, c’est qu’ensuite les habitants portent un message auprès de l’agglomération et fassent des propositions d’aménagement pour faciliter le passage à la transition.

On a aussi le projet de redévelopper le réseau des Repair Cafés en Bretagne, avec une première mission pour des volontaires en service civique.

Nous travaillons également toujours sur la biodiversité. On va sortir 5 épisodes de podcasts, issus d’une action avec la commune de Laillé (35) qui s’est déroulée durant 3 ans. Les podcasts vont évoquer l’histoire des habitants et certains lieux de la commune, à travers leurs liens à la nature.

Parmi les autres projets, on peut citer aussi des conventions citoyennes locales, pour que les citoyens puissent émettre des avis sur des sujets sur lesquels les élus ont du mal à trancher. On organise une série de webinaires cet automne, avec des intervenants des territoires où elles ont été mises en place.

François Baron : Il y a aussi la Cop Bretagne, qui a été actionnée au niveau national par le gouvernement, qui souhaite mettre en place une planification écologique au niveau régional. Elle a été présentée au mois d’avril, à Rennes. Suite à cette présentation, nous nous sommes rendu compte que le monde associatif et la société civile étaient mis à l’écart, on était en périphérie du dispositif. Alors que pour nous, la transition écologique est justement une chose sur laquelle on travaille et on est acteur depuis de nombreuses années. Modestement, on pense qu’on a quand même des choses à dire, surtout dans le sens où il faut changer, renverser la table. Aujourd’hui, on a l’impression que les gros organismes et l’Etat en particulier, vont répliquer encore des méthodes de travail qui ont donné satisfaction mais qui ont aussi produits des effets contre lesquels on veut lutter. Pour nous, il faut changer vraiment ces données-là. Avec le Mouvement Associatif de Bretagne, la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire, et FNE-Bretagne, on essaie de se faire entendre auprès de la Préfecture de Région pour que l’on soit réellement intégré en tant qu’acteurs, au même titre que peut l’être la Chambre Régionale d’Agriculture ou les services de l’état. On a été quand même assez bien écoutés par la région et par nos partenaires associatifs. Nous voudrions que les associations aient une place, mais pas un strapontin, au sein de la gouvernance de la Cop Bretagne, pour que la voix des citoyens soit portée, et que le volet « social » de la transition écologique ne soit pas oublié.